Parfois, dans l’insignifiance cinématographique, paraît un vrai film qui décrasse nos yeux. Cold War en est un, comme l’était, il y a deux ans, Ida du même Pawel Pawlikowski. J’appelle vrai film une œuvre qui réussit à transposer en images les ombres d’une âme seule. En apparence, sur l’écran, les personnages Wiktor et Zula appartiennent à une société prise dans l’Histoire, vont de part et d’autre du rideau de fer, passent des chants folkloriques au jazz, souffrent les brimades de la bureaucratie soviétique, côtoient la bohême parisienne, tentent l’amour, le trahissent, le vivent jusqu’à son paroxysme, mais en réalité ils émanent tous deux de la nuit intime de Pawlikowski. Ils incarnent les spectres de ses parents qui choisirent de disparaître ensemble avant d’entrer dans le jour blême de la vieillesse. Dès lors, le parti pris du noir et blanc ne répond pas chez Pawlikowski à une vieille habitude de documentariste, à une affectation d’esthète, au désir d’une photogénie de ses acteurs et du décor. La couleur aurait dénaturé les paysages de l’est enneigés et boueux qui furent les états d’âme du cinéaste, comme elle aurait affadi l’évocation de la guerre froide. Le cinéma est un art poétique. Dans sa jeunesse, Pawlikowski consacra une étude à Georg Trakl. À l’évidence, les vers du poète de la solitude suicidaire résonnent encore dans le cœur de l’orphelin. Cold War est un vrai film parce qu’il a été tourné dans la lumière du soleil noir de la mélancolie.

skip to main |

skip to sidebar

Contre les démagos et les démagogos

Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Telles sont, selon Kant, les quatre questions essentielles de la philosophie. Je me les suis posées. À chacune, j'ai répondu : rien. Mais sans doute ne suis-je pas ce qu'on appelle un "philosophe".

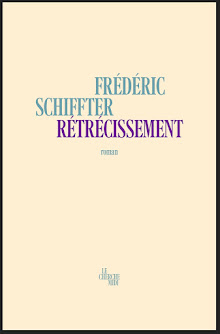

À paraître, le 15 décembre (clic sur l'image)

À PARAÎTRE LE 10 NOVEMBRE 2020

Contre les démagos et les démagogos

Nombre d'âmes venues se perdre sur ce blogue depuis son apparition

Archives du blog

Rechercher dans ce blogue

Pas de publicité, s.v.p.

Pas de publicité, s.v.p.

Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Telles sont, selon Kant, les quatre questions essentielles de la philosophie. Je me les suis posées. À chacune, j'ai répondu : rien. Mais sans doute ne suis-je pas ce qu'on appelle un "philosophe".

Pas de publicité, s.v.p.

Blogues de qualitéhttp://lucmreze.blogspot.fr

-

-

L'adulte et l'enfantIl y a 1 an

-

-

-

Ces emprunts qu’on oublie de suffixerIl y a 7 mois

-

-

-

-

-

-

L'aide à l'emploi de Pierre BarraultIl y a 6 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

Michel Simon (un bout du…)Il y a 1 an

-

-

chassé-croiséIl y a 12 ans

INVITATION À LA DÉRIVE

À bas la France !

(2)

A bas le peuple

(1)

à bas le peuple

(15)

à bas le peuple!

(1)

À bas le Tibet !

(1)

À bas le travail !

(9)

à mort les rats de blogue

(1)

à-quoi-bonisme

(1)

Absentez-vous !

(1)

acédie

(1)

adolescent

(8)

Agacer les têtes plates

(1)

ALG

(1)

aliénation

(1)

allez vous faire foutre bande de têtes plates

(2)

altruisme

(1)

amertume

(1)

amitié

(55)

amour maternel

(1)

anarchie en chambre

(13)

Annie Le Brun et moi

(1)

anti-gnangnan

(1)

antifascisme mon cul

(3)

antisémitisme mon cul

(1)

aphorisme

(41)

aphorismes

(3)

appeler un chat un chat

(1)

aristocrates de l'anarchie

(9)

aristocratie de l'esprit

(31)

aristocratie du désespoir

(3)

Art contemporain mon cul

(2)

art du chiqué

(1)

art du chiqué et chiqué sans art

(1)

art du dédain

(33)

art du foulard

(1)

asile de la connerie

(1)

ataraxie balnéaire

(2)

ataraxie mon cul

(1)

Attal mon cul

(1)

attrait du vide

(2)

au bout de l'ennui

(2)

au fil de l'eau

(1)

Aude Lancelin

(1)

autrui

(1)

avec le temps

(3)

BB

(1)

beaufs d'en haut

(1)

beauté

(2)

beauté et courage

(1)

beautés

(5)

Beautés sublimes

(1)

belle aimée

(25)

Biarritz

(17)

blabla

(6)

bluff éthique

(15)

bonne blague du destin

(2)

bonnes femmes

(8)

bons conseils

(5)

boudoir de la mélancolie

(1)

bouffée nostalgique

(20)

bouffons du curé

(3)

bouffons du curé et du philosophe

(1)

boxe de salon

(1)

Braves gens mon cul

(1)

Bruxelles mon cul

(1)

burkinabé

(1)

c' que c'est con la philosophie !

(1)

ça ne doute de rien

(1)

cafard

(17)

capitale de l'ennui

(1)

caprice des dieux

(2)

causerie passionnante

(2)

Causons

(2)

chambre d'amour

(3)

chanson

(8)

charabia

(2)

Chiberta

(1)

choc des civilisations mon cul

(5)

cinéma

(22)

civilisation et barbarie

(26)

Claudia

(1)

Claudia Cardinale

(2)

Clément Rosset

(3)

comédie des passions

(20)

comme c'est bon de censurer les commentaires des rats de blog!

(10)

Comme c'est bon de censurer les rats de blog

(3)

Communauté internationale mon cul

(1)

Communisme balnéaire

(10)

Complexes et opinions

(1)

confér

(1)

confére

(1)

conférence

(3)

connerie humaine

(1)

Constitution mon cul

(1)

conte cruel

(1)

Contemplation

(1)

contre le blabla

(1)

conversation

(13)

conversation avec moi-même

(1)

coup de cafard

(1)

Creuser mon cul

(1)

creux de la vague

(3)

cynisme

(5)

cynisme sentimental

(2)

Da-da

(1)

Dans la gueule de brêles néo-staliniennes

(1)

de l'amour

(2)

De l'étiolement

(2)

Décence commune mes fesses

(2)

décence commune mon cul

(1)

dégénérescence balnéaire

(1)

délaissement

(13)

deleuze mon cul

(1)

Delta mon cul

(5)

démagogie

(11)

démagogie et jobardise

(2)

démagos et démagogos

(4)

Dératisation

(1)

déréliction

(6)

des cons de gauche en général

(1)

des écrivaillons de dystopie macron-compatibles

(1)

désinvolture

(2)

desperados

(1)

Diafoirus de mes deux

(1)

diariste

(1)

Dieu s'invite

(1)

Dionysos mon cul

(2)

divertissement

(18)

dolce vita

(10)

domination

(7)

Donb-ass

(1)

du bon cinoche

(1)

du larbinat

(2)

Du nihilisme

(1)

du planplan

(2)

Du riquiqui

(1)

Écouter du jazz plutôt que de la zizique à la con

(1)

écraser les cloportes

(1)

el filosofo sin cualidades

(1)

élections piège à cons

(1)

élégance

(5)

élégance des temps endormis

(1)

Elektra-Choc

(1)

émotions partagées mon cul

(1)

empathie mon cul

(1)

en traînant ici ou là

(15)

En v'là de la philo en v'là

(29)

enfin !

(1)

engagement mon cul

(2)

Épicure si on veut

(4)

épiphanie et bikinisme

(1)

éros et civilisation

(8)

esprit voltairien mon cul

(1)

Est-ce ma faute si la réalité est marxiste ?

(1)

esthétique de la retraite

(2)

éthique mon cul

(2)

Étiolement personnel

(1)

Europe mon cul

(1)

Exercices spirituels mon cul

(1)

Experts militaires mon cul

(1)

Facebook mon cul

(1)

femmes anti-bonnefemmes

(11)

fesses

(14)

film pas mal

(1)

flâneuse

(17)

flâneuse de l'onde

(8)

flegme et finesse

(1)

flemme

(14)

flirt dandy

(1)

FNSEA mon cul

(1)

foule

(4)

Foutre!

(1)

Français encore un effort pour ne plus être des brêles

(1)

French theory mon cul

(1)

frimeur

(10)

Gabriela manzoni

(21)

gâtisme

(1)

Gauche macronisée

(1)

génération nuggets

(1)

gnangnan et démagogues

(1)

gnangnan et démagogues.

(2)

grâce efficace

(4)

grand frère

(1)

Grand Siècle

(1)

grandeur de l'humain

(20)

grandeur des Anciens

(1)

guerre aux porcs néo-staliniens

(1)

guerre des sexes

(13)

Guéthary

(5)

hédonisme à la con

(1)

help ! de l'air !

(1)

homme de Dieu mon cul

(1)

homme sentimental

(59)

HP (Hôtel du Palais) et longue planche

(2)

HP (Hôtel du Palais) et piscinothérapie

(1)

HP et piscinothérapie

(1)

Idole

(1)

il n'y a que ça qui m'intéresse

(1)

Ils mettent du temps à disparaître mais enfin c'est fait

(1)

Ils prennent les gens pour des jobards et au fond ils ont bien raison

(11)

Ils se prennent pour qui ?

(1)

impérialisme et variétés

(1)

impossible flegme

(1)

Iñaki Uriarte

(2)

incipit

(2)

inculture

(10)

incurable lucidité

(4)

indigné en chambre (avec vue sur la mer et sur le parc)

(1)

infatigable chronos

(1)

ingénieurs mon cul

(1)

inquisition sanitaire

(1)

insociable sociabilité

(1)

instruire les brêles même si c'est peine perdue

(9)

insurrection sur la plage

(4)

interviou

(2)

Intranquillité mon cul

(2)

irrémédiable séparation

(18)

irresponsabilité méditative

(2)

Italie mon cul

(1)

jamais la même vague

(1)

jansénisme de plage

(1)

je traîne donc ça va

(1)

je-m'en-foutisme balnéaire

(1)

Jean Eustache

(1)

Jean-Charles Fitoussi

(2)

Jean-Pierre Léaud

(1)

Jeunes filles

(17)

Joël Séria

(1)

joies du cynisme

(1)

journal balnéaire

(3)

l'amour intellectuel de dieu? laissez-moi rire! Lire Rochefoucauld

(1)

L'Ecclesiaste

(1)

l'été est parti

(1)

l'été s'en va doucement

(3)

l'homme est un animal biographique

(1)

L'horreur catholique

(1)

l'horreur de la bonnefemmisation

(2)

l'horreur du beauf décomplexé

(1)

l'identité de la France mon cul

(2)

l'immonde

(12)

La bande à Pajak

(2)

la décence ordinaire c'est bon pour les brêles

(1)

la grâce efficace

(1)

la joie mon cul

(1)

la philosophie médecine de l'âme mon cul

(1)

la sagesse ou l'asile de l'illusion

(3)

la Schiffterina

(5)

La schiffterina avant la Schiffterina

(3)

la vie est un songe

(1)

le concon nietzschéen

(1)

le Donbass mon cul

(1)

Le factum va passer

(1)

Le grand Buk.

(1)

Le peuple et les élites mon cul

(2)

le pied-noir qui s'est fait viré de sa belle colonie et qui continue de couiner

(2)

le progrès spirituel ? quelle blague ! la sagesse ou l'asile de l'illusion

(1)

Le sens de l'Histoire mon cul

(1)

le sentiment tragique de la vie

(3)

le surhomme mon cul

(1)

lecteur de qualité

(1)

lectrice de qualité

(1)

les années soixante-dix et avant

(1)

les belles âmes mon cul

(1)

les bêtes à corne et à gros cul

(1)

Les bonnes femmes

(1)

Les brêles

(3)

les démagogues à la lanterne

(3)

les feuilles mortes se ramassent à la pelle

(53)

les livres vivent moins longtemps qu'une ritournelle

(3)

Les palaces

(1)

les peuples ces éternels vaincus

(1)

les peuples mon cul

(1)

Les points sur les "i"

(1)

Les rats internétiques

(1)

Les romans mon cul

(10)

les zélites mon cul

(1)

lire Barbey plutôt que les réacs à la mie de pain

(1)

Lire Bukowski plutôt que Camus

(1)

Lire Cioran plutôt que des brêles universitaires

(1)

Lire Clausewitz et Sun tse plutôt que des philosophes gnangnan

(1)

Lire Clément Rosset plutôt que les philosophes concons

(2)

Lire Descartes

(1)

Lire Frédéric Pajak plutôt que les auteurs à la con

(2)

Lire Houellebecq

(2)

Lire Iñaki Uriarte plutôt que Fernando Savater

(3)

lire Jean-François Duval

(1)

Lire Jean-Paul Dubois plutôt que des romanciers à la con

(1)

lire Joseph de Maistre plutôt que des philosophes concons

(1)

Lire l'Ecclésiaste plutôt que les bonimenteurs de la béatitude

(5)

Lire le Patron

(2)

lire le théâtre de Jean Anouilh plutôt que celui de Bébert Camus

(1)

lire les moralistes plutôt que les moralisateurs

(1)

Lire les penseurs tristes plutôt que des philosophes concons

(3)

lire lucrèce

(1)

lire Machiavel plutôt que des philosophes à la con

(3)

lire Marx plutôt que de souscrire à des mythes concons

(1)

Lire Marx plutôt que des philosophes proudhoniens à la con

(1)

Lire Ménécée

(6)

lire Montaigne

(2)

lire Montaigne plutôt que des philosophes concons

(2)

Lire notre dictionnaire chic plutôt que des manuels pour les ploucs

(2)

lire ortega

(1)

Lire Pajak et contempler ses dessins

(1)

Lire Patrice Jean

(1)

lire Roland Jaccard — l'Infâme R.J. — plutôt que des professeurs de philosophie pontifiants

(4)

lire Roland Jaccard plutôt que des romanciers sans intérêt

(2)

Lire Sade plutôt que le fadasse Onfray

(2)

Lire Sagan plutôt des féministes concon

(1)

lire Saint Augustin plutôt que des philosophes gnangnan

(2)

Lire Schiffter plutôt que des philosophes de qualité

(3)

Lire Schiffter plutôt que les Messieurs Homais

(2)

Lire Schopenhauer

(4)

Lire Schopenhauer et Spirou

(1)

Lire Schulz plutôt que Martin Heidegger

(1)

Lire Sénèque

(1)

Lire Tchekhov plutôt que des auteurs concons

(1)

Lire Thomas Bernhard plutôt que des auteurs concons et des romancières comme Nancy Huston

(1)

Lire Tintin

(1)

Lire Tintin plutôt que Boris Cyrulnik

(1)

Lire Tocqueville plutôt qu'Antoine Compagnon

(1)

Lisez-moi

(1)

littérature balnéaire

(4)

littérature encagée

(1)

Louise Bottu

(1)

Macron cabrón

(1)

Madame mère

(1)

Maladie du temps

(1)

manières

(11)

masculinisme balnéaire

(1)

matin calme pour moi

(1)

Mattoïde

(1)

Médecins mon cul

(1)

méditation mon cul

(1)

méditations balnéaires

(2)

mélancolie

(1)

mélancolie balnéaire

(3)

mépris de classe mon cul

(2)

mes lycéennes sont douées

(22)

Métaphysique et plumard

(1)

Micaël

(1)

Michelet et Proudhon mon cul

(1)

midinet

(1)

mille sabords ! En v'là de la philo en v'là

(1)

misanthropie salutaire

(1)

misère des intellectuels

(4)

misère du militant

(1)

misogyne amoureux

(1)

Mitterand mon cul

(1)

mondanités

(6)

morale mon cul

(1)

Moraline

(1)

mort

(5)

mort aux cons

(1)

Mystiques

(1)

Mythologie intime

(1)

Napoléon mon cul

(1)

Nation chérie de Dieu mon cul

(1)

ne pas quitter le bord de mer

(1)

Nietzche

(1)

Nietzche m'emmerde

(1)

Nietzsche

(1)

Nietzsche m'emmerde

(1)

nietzschéisme de gauche mon cul

(1)

nihilisme

(18)

nihilisme balnéaire

(8)

nihilisme balnéaire et sentimental

(3)

nihilisme de plage

(8)

nihilisme en chambre

(1)

nihilisme et bronzage

(4)

Nihilisme et somnifères

(1)

nihilisme sentimental

(3)

no se puede vivir sin amar

(3)

notre drame

(1)

Nougaro

(1)

Oblomov balnéaire

(1)

Offenses mon cul

(1)

optimisme mon cul

(1)

orgasmes de l'histoire

(7)

orphelin

(1)

Orwell

(1)

Orwell grosse brêle

(2)

Orwell mon cul

(1)

Orwell oui mais bon

(1)

oui mais bon...

(1)

Papatte et susuc

(1)

Pase sanitaire mon cul

(1)

Passe mon cul

(1)

Passe-passe politique

(1)

Patriarcat mon cul

(1)

Patrick Corneau

(1)

Pauvres diables que nous sommes

(3)

péché originel

(1)

pédagogie différenciée

(12)

pédagogisme à la con Adriano Celentano for ever

(1)

pensée et embruns

(2)

pessimisme chic

(1)

Peter Cushing

(1)

philosophe sentimental

(1)

Philosopher sur la banquette de sa terrasse vue sur parc

(2)

philosophie

(24)

philosophie en chambre

(7)

philosophie en chambre avec vue sur mer

(4)

photographie sentimentale

(4)

poésie

(6)

poésie du bikinisme

(3)

poétoc

(1)

potlatch

(1)

poujadisme

(1)

pourquoi ne dit-on jamais "Ducon-La-Mélancolie"?

(1)

Prêchi-prêcha

(1)

présence des jolies

(22)

prof de philo mon cul

(1)

Progrès mon cul

(1)

promenade des angloys

(1)

Proudhon tête de con

(1)

providence facétieuse

(2)

quoi de neuf ?

(1)

réactionnaire

(13)

réactionnaire ? et alors ?

(1)

religion et panoplie

(1)

ressentiment

(4)

rester svelte

(1)

rêverie du flâneur solitaire

(2)

Ricaner avec le Diable

(1)

Riem foutar al país

(5)

rien foutre en espadrilles

(1)

riquiqui

(9)

rire des cons et de leurs alliés

(32)

roman avorté

(8)

Romans expérimentaux tu parles

(1)

S'ennuyer sans ennuyer

(1)

sagesse politique

(1)

sanchopancisme

(4)

sans chichi et sans blabla

(2)

Sartre

(1)

Schopenhauer le Patron

(2)

Se payer la tête des brêles

(2)

séduction

(18)

señoritisme

(17)

Sensitive reader mon cul

(1)

sentiment pépère de la vie

(1)

sérénité

(1)

servitude intellectuelle

(12)

sieste

(6)

sommet et contre-sommet mon cul

(1)

Souverain bien mon cul

(1)

Spinoza mon cul

(1)

Stein

(2)

stérilité

(1)

style

(11)

style et farniente

(14)

suicide

(3)

supériorité de l'ennui

(88)

Sur la plage abandonnée

(2)

sur le spot abandonné

(1)

surf

(21)

surf et violence

(1)

Swift for ever

(1)

terreur sans-culotte

(1)

Too late

(1)

traîner idiot

(2)

traîneur balnéaire

(3)

Transparence mon cul

(1)

tu parles

(1)

Tubes italiens

(1)

Un bon début

(2)

va-de-la-gueule

(2)

valeur travail mon cul

(3)

Valeurs occidentales mon cul

(1)

vanité

(1)

vavavoum !

(1)

Vespa et farniente

(2)

vie philosophique mon cul

(2)

vitalium

(1)

Vive l'anarchie!

(1)

Vive le sabotage !À bas le travail !

(1)

volonté de puissance mon cul

(2)

Von Trobben

(1)

vous les femmes notre drame

(7)

voyage autour de ma chambre avec vue sur le parc

(1)

voyage autour de ma chambre avec vue sur l'océan

(1)

voyage autour de ma chambre vue sur océan

(3)

Zelensky le nouveau Churchill mon cul

(1)

Zurlini

(1)